こんにちは!おきぺんです。

みんなの周りには、色々な「モノ」がありますよね。例えば机や椅子、スマホケースなんかもそう。これらは毎日、重さや衝撃といった「力」に耐えています。なんで簡単には壊れないんだろう?実はそこに、すごい「工夫」が隠されているんです。今回は、YouTubeの授業動画で紹介した「断面の工夫」について、一緒に深く掘り下げていきましょう!

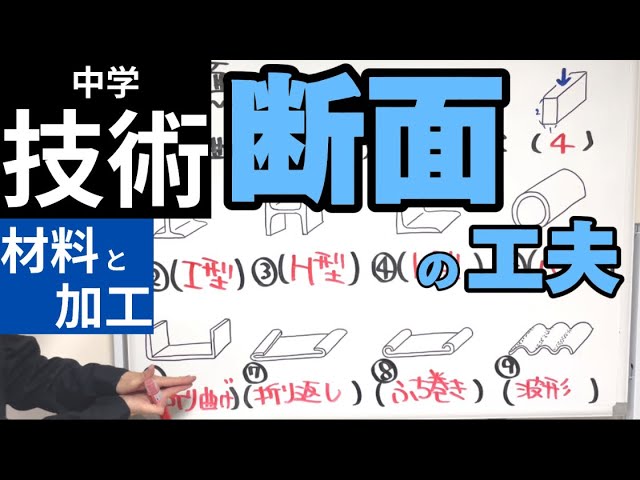

モノを強くする「断面の工夫」ってなんだろう?

私たちが普段使っている製品の材料には、それぞれ「重さ」があります。そのため、常に何らかの力が加わっている状態なんですね。例えば、上からグッと押さえつけられたり、ぶつかったり。材料によっては、その「曲げ」の力に強いものと弱いものがあるんです。

そこで大事になるのが、「曲げの強さ」と「断面の工夫」です。どうすれば、折れたり壊れたりせずに、その力を受け止められるのか?そのヒミツを探っていきます!

曲げの強さのヒミツ

まず、ある材料の断面が「正方形」だと仮定してみましょう。この時の強さを「1」とします。では、この正方形の材料を少し変形させたら、強さはどう変わると思いますか?

- もし、幅を2倍にすると、曲げの強さは「2倍」になります。

- では、高さを2倍にするとどうでしょう?なんと、強さは「4倍」にもなるんです!

つまり、「1:2:4」という比率になるんですね。このことは、しっかり覚えておきましょう!

この性質があるからこそ、木造建築の「梁(はり)」のような大事な部分では、力の向きに対して「縦」に材料を使うことがあるんですよ。これは、曲げの強さを最大限に引き出すための工夫なんです。

昔、毛利元就が「3本の矢」の話をしたように、1本だと折れやすい矢も、3本束ねると強くなりますよね。さらに、その3本を「縦」にして折ろうとすると、それ以上の力が必要になります。このように、力を受ける「面積」や「構造」によって、曲げの強さは大きく変わってくるんです。

身の回りにある断面の形を工夫した材料

金属やプラスチックなどの材料は、力が加わるとそのまま折れたり壊れたりしてしまいますよね。それを防ぐために、「断面を工夫する」ことができるんです。

材料の量をなるべく少なく抑えながら、強度をしっかり保つ。そんなかしこい工夫が、みんなの周りにもたくさん見られます。

金属の骨組みやパイプの例

建物に使われる「鉄骨」や「パイプ」をイメージしてみてください。色々な形がありますよね。

- I型(アイがた)鉄骨:アルファベットの「I」のような形をしています。電車のレールにも使われているんですよ。

- H型(エイチがた)鉄骨:アルファベットの「H」のような形です。

- L型(エルがた)鉄骨:アルファベットの「L」のような形です。

- パイプ:丸い筒状の形ですね。

これらの形は、少ない材料で高い強度を出すために考えられているんですよ。

金属の板材(いたざい)の例

次に、薄い金属の板(板材)を想像してみてください。ただの平らな板だと、簡単に曲がってしまいますよね。でも、ある程度の強度を持たせたい時にも、断面の工夫が役立ちます。

- 折り曲げ:板の端を直角に折り曲げることで強度を上げます。

- 折り返し:さらに折り返して厚みを持たせるような形です。

- 縁巻き(ふちまき):板の端をくるっと丸めるように加工します。

- 波型(なみがた):トタン板のように、波打った形ですね。よく見かけると思います。

これらの板材の工夫は、材料の「高さ」を一定に保つことで、曲がる力に対して強くしているんです。つまり、ペラペラの板でも、形を高くすることによって、力に強くなるんですよ。

まとめ

今回の授業で、「断面の工夫」について学ぶことができましたね。

- 身の回りの製品には常に力が加わっていて、その「断面の形」によって、モノの強さが変わること。

- 特に、高さを出すことが、曲げに対する強さを大きく高めること。

- そして、鉄骨や板材には、様々な名前の付いた工夫された断面があること。

これらの知識は、モノがどうして丈夫なのか、どうすればもっと強くできるのかを考える上で、とても大切なことなんです。ぜひ、身の回りのモノを観察して、どんな断面の工夫がされているか、探してみてくださいね。

君ならできます。頑張って!

コメント