こんにちは!おきぺんです。元中学校教員の視点から、今回の技術科の授業動画「【中学技術】金属の特徴[材料と加工の技術]」の内容を、もっともっと分かりやすく、皆さんの理解が深まるように記事にしてみました!

私たちの身の回りには、金属を使った製品がたくさんありますよね。フォークやスプーンのような食器から、学校のロッカー、自転車、そしてビルの骨組みまで、本当にいろんなところで金属が大活躍しています!

でも、どうして金属がこんなにも多くのものに使われているのでしょうか?それは、金属が他の材料にはない特別な「特徴」を持っているからなんです。今回は、そんな金属のすごい能力について、一緒に楽しく学んでいきましょう!

金属ってどんな材料?〜基本のキ〜

まずは、金属が他の材料と比べてどんなところが違うのか、基本的な特徴から見ていきましょう。

- ずっしり重い!:木材やプラスチックと比べると、同じ大きさでも金属はずっしりと重い感じがしますよね。

- とっても丈夫!:耐久性に優れているので、壊れにくく、長く使えるものがたくさんあります。

- 熱や電気を通しやすい!:これは理科でも習ったことがあるかもしれませんね!「熱伝導性(ねつでんどうせい)」や「電気伝導性(でんきでんどうせい)」という特徴があります。フライパンや電線に金属が使われているのは、この性質のおかげなんです。

金属は、このように私たちの生活に欠かせない素晴らしい性質を持っているんです。

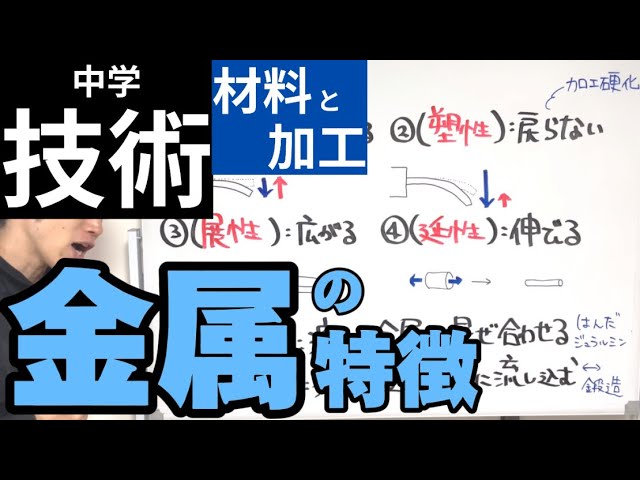

金属の4つのスゴい特性をマスターしよう!

授業動画では、金属の特に大事な4つの特性について説明がありましたね。漢字がちょっと難しいかもしれませんが、イメージで覚えちゃいましょう!

1. 弾性(だんせい):元に戻る力!

弾性とは、力を加えると形が変わるけれど、その力を離すと元の形に戻ろうとする性質のことです。

- イメージは輪ゴム!:輪ゴムを引っ張ると伸びますが、手を離すと元の長さに戻りますよね?あれが弾性です。

- 金属板の例:動画では、壁に金属板があって、そこを上から軽く押すと、手を離したときにちゃんと元の平らな状態に戻る例が紹介されていましたね。これは金属に弾性があるからなんです。

2. 塑性(そせい):形が変わって戻らない!

次に、塑性です。これは弾性とは逆で、強い力を加えると形が変わり、その力を離しても元の形に戻らない性質を言います。

- 輪ゴムの例、もう一度!:輪ゴムをずーっと伸ばし続けていると、だんだん元に戻らなくなって、ちょっと伸びた状態になっちゃいますよね?あれが塑性にあたります。

- 金属板の例:金属板をめちゃくちゃ強く押したり、ぐーっと曲げたりすると、曲がったまま戻らなくなりますよね。これは、力を加えすぎたことで金属の「組織(そしき)」という部分の形が変わってしまい、「加工硬化(かこうこうか)」といって、その状態で硬くなって固まってしまうことが原因の一つなんです。

この塑性があるからこそ、金属を自由な形に加工することができるんですよ!

3. 展性(てんせい):叩くと広がる!

展性とは、「金属をハンマーなどで叩くと、薄く広がる性質」のことです。

- イメージは刀鍛冶!:刀鍛冶の人が熱した金属をカンカン叩いて、どんどん伸ばしていくのを見たことがありますか?あれは金属の展性を利用しているんです。

この展性があるから、薄い板や箔(はく)などを作ることができるんですね。

4. 延性(えんせい):引っ張ると伸びる!

そして、延性は、「金属を引っ張ると、細く長く伸びる性質」のことです。

- 棒を引っ張る例:動画で棒を引っ張ると伸びる例がありましたね。

電線などが細い金属の線でできているのは、この延性のおかげなんです。

金属同士を混ぜるとどうなる?〜合金のふしぎ〜

金属には、さらに面白い性質があります。それは、違う種類の金属を混ぜ合わせることで、新しい性質を持つ金属を作り出せるということ!これを合金(ごうきん)と言います。

動画で紹介されていた例を見てみましょう。

- はんだ:みなさんが電子工作などで使う「はんだ」は、実は「スズ」と「鉛(なまり)」という2つの金属を混ぜ合わせてできています。これらを混ぜると、なんと溶ける温度をぐっと低くすることができるんです!作業がしやすくなるわけですね。

- ジュラルミン:「ジュラルミン」は、「銅(どう)」と「マグネシウム」という金属を組み合わせることで作られる合金です。これがとっても硬い性質を持っているため、飛行機の材料などにも使われているんですよ!

いろんな金属を組み合わせることで、目的に合った、もっと便利な金属が作れるなんて、すごいと思いませんか?

金属から製品はどうやって作られるの?〜加工方法〜

最後に、金属を使ってどのように製品が作られているのか、代表的な2つの方法を見ていきましょう。

1. 鋳造(ちゅうぞう):型に流し込む!

鋳造は、「溶かした金属を型(かた)に流し込んで、冷やし固めて形を作る方法」です。

- 精密機械の部品:複雑な形や、とても細かい部品を作るのに向いています。例えば、自動車のエンジン部品や、細かい機械の部品などが、この鋳造で作られています。

液体の金属を型に入れるだけなので、同じ形を大量に作るときにも便利ですね。

2. 鍛造(たんぞう):叩いて強くする!

鍛造は、「金属を叩いたり、熱したり、水に漬けたりして、形を整えたり、強度を高めたりする方法」です。

- イメージはやっぱり刀鍛冶!:日本刀を作る工程を想像すると分かりやすいですね。熱した金属をハンマーで何度も何度も叩くことで、金属の内部の組織がギュッと締まり、より丈夫で強い製品になるんです。

強度が求められる部品や、一点ものの工芸品などを作るのに向いています。熱処理という加工法も、この鍛造と関係が深いんですよ。

まとめ:金属の奥深さを感じられましたか?

今回は、金属の様々な特徴について学びましたね。

- 力を加えると元に戻る弾性

- 力を加えると形が変わって戻らない塑性

- 叩くと広がる展性

- 引っ張ると伸びる延性

- 熱や電気を通しやすい伝導性

- 複数の金属を混ぜて作る合金

- 溶かして型に入れる鋳造

- 叩いて形を作り強度を高める鍛造

これらの特性を知ると、なぜ私たちの周りに金属製品がたくさんあるのか、そしてなぜその形をしているのかが、少しずつ見えてきたのではないでしょうか。

これからは、身の回りにある金属製品を見たときに、「あ、これは展性を活かして薄く作られているな」とか、「これは鋳造で作られたのかな?」なんて、今日の学びを思い出しながら見てみると、もっともっと技術が面白くなるはずです!

君ならできます。頑張って!

コメント