はい、皆さんこんにちは!「ギリギリ技術」のおきぺんです!

技術科の授業、植物を育てるのって、実は奥が深いですよね。前回は育成技術を調節する「環境要因」について少し触れましたが、今回はその中でも特に大切な「土」の環境に注目します。「土ってただの地面でしょ?」と思っていませんか?実は、植物がイキイキ育つための大切な土のヒミツが隠されているんですよ!一緒に学んでいきましょう!

土の構造で植物の育ちが大きく変わる?!

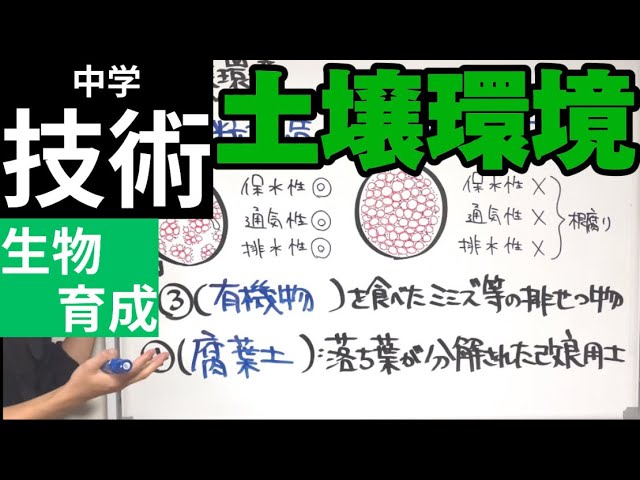

植物は根っこから土の中の水分や養分を吸い上げて成長しますよね。だから、土の環境がとても重要なんです! 実は土には大きく分けて、植物の成長に「適した構造」と「そうでない構造」があるんですよ。

それが「団粒構造(だんりゅうこうぞう)」と「単粒構造(たんりゅうこうぞう)」です!

理想の土!「団粒構造」ってどんな土?

団粒構造は、土の粒が小さな「お団子」のようになっている構造のことです。 この「お団子」の間に適度な「隙間(すきま)」ができるため、植物の成長に最適なんです!

具体的には、こんな良い点がありますよ。

- 保水性(ほすいせい):水を適度に蓄えます。

- 通気性(つうきせい):土の中に空気が通ります。

- 排水性(はいすいせい):余分な水を排出します。

これらがバランス良く備わり、植物の根っこが健康に育ちやすいんです。 学校の畑をイメージしてみてくださいね!

植物が育ちにくい「単粒構造」とは?

一方、単粒構造は、土の粒がバラバラで、ぎゅうぎゅうに詰まっている構造のことです。 これは保水性、通気性、排水性のどれも良くありません。

運動場やグラウンドの砂を思い浮かべてください。雑草がほとんど生えていないのは、この単粒構造だからです。 根っこが腐りやすく、植物が成長できない環境なんですよ。

「団粒構造」はどうやってできるの?良い土を作る方法!

では、良い土である団粒構造はどうやってできるのでしょう? 実は、土の中に住む小さな生き物たちがカギを握っています!

微生物やミミズが活躍!「有機物」を与えよう

団粒構造は、土にいる微生物(びせいぶつ)やミミズが「有機物(ゆうきぶつ)」というものを食べ、その排泄物(はいせつぶつ)を出すことによって作られます。 ここで言う「有機物」とは、微生物やミミズの「ごはん」のことだと思ってくださいね。

つまり、土に有機物を混ぜてあげると、彼らが活発に活動し、土を団粒構造に変えてくれるんです!

土をフカフカにする「腐葉土」を使ってみよう!

じゃあ、具体的にどんな有機物を土に混ぜれば良いのでしょうか?その一つが「腐葉土(ふようど)」です!

腐葉土は、落ち葉が微生物によって分解されてできた、土を改良するための材料(改良用土(かいりょうようど))のこと。 この腐葉土を土に混ぜ込むと、さらに分解が進み、団粒構造が促進されます。 ホームセンターなどでも手軽に手に入るので、植物を育てる前にぜひ試してみてくださいね!

まとめ

今回は、植物が元気に育つための「土」の秘密、特に「団粒構造」がどれほど大切かについて学びましたね。 団粒構造の土は、保水性・通気性・排水性が抜群で、植物の根っこが健康に育つための最高の環境なんです。 そして、その良い土を作るためには、有機物を土に混ぜて、微生物やミミズに活躍してもらうことがカギ! 特に腐葉土は、手軽に良い土を作るための素晴らしい材料でしたね。

君ならできます。頑張って!

コメント